科學(xué)家已經(jīng)讓微生物吃掉臟東西

無處不在的微生物,對有機(jī)化合物有強(qiáng)大的分解能力,是大自然的清潔工,被譽(yù)為“天然環(huán)境衛(wèi)士”。于是,以微生物為載體制成的環(huán)保用微生物菌劑,被廣泛用于治理污染,如用來分解污水和垃圾等。那么,環(huán)保用微生物菌劑的安全性怎么樣?會不會造成生物變異威脅生態(tài)?

利用微生物解決環(huán)境污染有巨大發(fā)展?jié)摿?/strong>

它們以污染物為食

在中科院微生物所研究了三十多年微生物學(xué)的劉志恒研究員告訴記者,許多微生物“以污染物為食”,如碳水化合物類污染物、蛋白質(zhì)類污染物和脂肪類污染物,都能被各種微生物分解,成為它們生長的能量。利用微生物解決環(huán)境污染有巨大發(fā)展?jié)摿Γ絹碓蕉嗳碎_始專注開發(fā)環(huán)保用微生物菌劑。

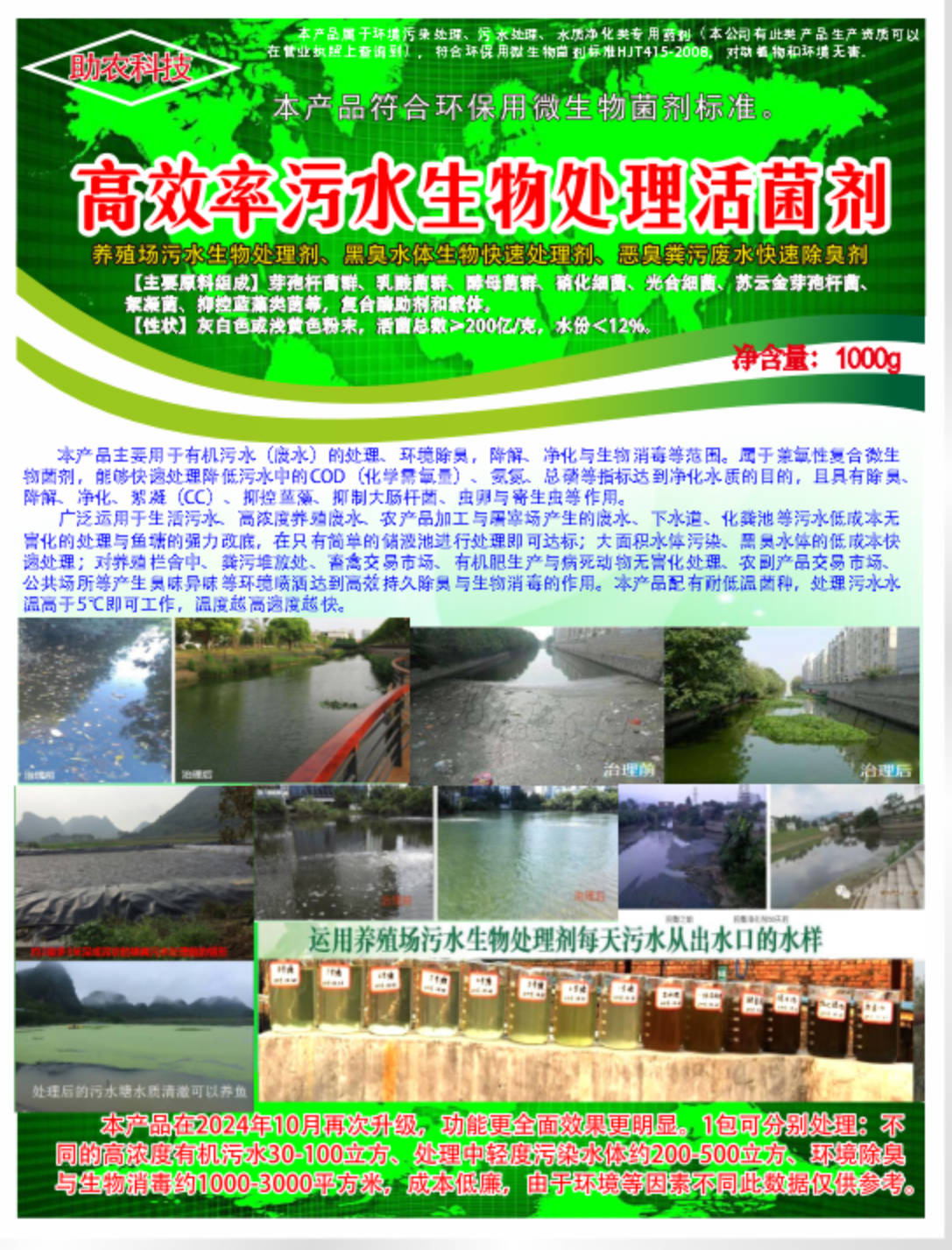

這種菌劑是由一種或多種微生物組合或混合培養(yǎng)制成的產(chǎn)品,通過它們的生長代謝將污染物降解,達(dá)到凈化效果。由于大多數(shù)污染物都需要幾種微生物一起發(fā)揮作用,所以復(fù)合微生物菌劑的應(yīng)用較多。其中有一種基因工程菌,是將多種微生物的降解性基因從細(xì)胞中分離出來,組裝到一個細(xì)胞中,使其集多種微生物的降解功能于一身,可以同時降解多種污染物,“相當(dāng)于轉(zhuǎn)基因”。

環(huán)保用微生物菌劑主要有以下三方面的作用。

一是微生物通過代謝將污染物氧化分解為二氧化碳和水等最終產(chǎn)物,或轉(zhuǎn)化為微生物的營養(yǎng)物質(zhì),比如光合細(xì)菌和芽孢桿菌等,能將惡臭氣體硫化氫轉(zhuǎn)化成自身生長所需要的硫元素。

二是有的微生物含有多糖類黏性物質(zhì),可以吸附環(huán)境中的污染物。劉志恒強(qiáng)調(diào),我國土壤重金屬污染形勢嚴(yán)峻,利用微生物吸附重金屬離子,是目前最有發(fā)展前景的治污方法之一。

三是往環(huán)境中投加微生物菌劑后,它們就成為環(huán)境中的優(yōu)勢菌,能抑制病原菌和腐敗菌的生長,如乳酸菌等成為優(yōu)勢菌后,就能抑制環(huán)境中大腸桿菌等的生長,從而減少氨氣等臭味的產(chǎn)生。

這些菌劑還可按功能分為水處理微生物菌劑、大氣處理微生物菌劑、固廢處理微生物菌劑等。

生物除污經(jīng)濟(jì)環(huán)保

說起環(huán)保用微生物菌劑的應(yīng)用前景,劉志恒以海洋石油污染為例,用生物方式與當(dāng)前廣泛采用的物理方式、化學(xué)方式做了對比。

如果海洋上發(fā)生原油泄漏污染,物理方式是先用圍欄將泄漏的石油圍住,阻止其在海面擴(kuò)散,再吸附回收。圍欄應(yīng)具有滯油性強(qiáng)、隨波性好、抗風(fēng)浪能力強(qiáng)、海生物不易附著等性能。“這只能在局部使用,擴(kuò)散面積很廣的話難度就很大,所需的圍欄和吸附劑的量很多,成本較高。”

如果采用化學(xué)方式處理,容易產(chǎn)生二次污染,可能變成另外的化學(xué)衍生物。“表面看來,石油沒了,但是新產(chǎn)物出現(xiàn)了,容易破壞海洋生態(tài)。”

而生物方式則沒有上述缺點。某些天然存在于海洋或土壤中的活體微生物及其本身產(chǎn)生的活性物質(zhì)酶類,通過生物化學(xué)反應(yīng),可以將石油的主要成分烴類物質(zhì),降解成二氧化碳和水,完全消除污染物,不會引起二次污染。與物理、化學(xué)方法相比,它對人和環(huán)境造成的影響小,且費(fèi)用僅為傳統(tǒng)物理、化學(xué)處理方式的30%~50%。

“如果微生物菌劑選擇得好,石油污染物降解的最終產(chǎn)物就是水和二氧化碳,但如果選用不當(dāng),也會產(chǎn)生一些中間產(chǎn)物,比如有機(jī)酸、羧酸等,所以要有針對性地篩選有除污功能的微生物。”劉志恒提醒。

在環(huán)境治理過程中還少不了“極端微生物“來搭把手。劉志恒介紹,極端微生物是指那些在一般生物無法生存的條件下,如高酸、高堿、高溫、低溫等條件下能生存的微生物。比如嗜熱微生物可以對高溫排放廢水直接處理,省去了冷卻環(huán)節(jié),大大節(jié)省開銷。

美國弗吉尼亞理工學(xué)院土木與環(huán)境工程系教師艾米·普魯?shù)恰ぐ透衿婧婉R克·維多森,一直在研究不同微生物如何消化墨西哥灣泄漏的石油。

我國處于“追蹤”階段

發(fā)達(dá)國家自20世紀(jì)七八十年代開始,在環(huán)保微生物菌劑領(lǐng)域投入了大量人力、物力,獲得了巨大的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會效益。

在劉志恒看來,我國的環(huán)保用微生物菌劑的開發(fā)起步較晚,始終處于“追蹤”人家的階段。目前國內(nèi)市場的環(huán)保用菌劑多為進(jìn)口產(chǎn)品,如丹麥生物技術(shù)公司諾維信和日本EM研究機(jī)構(gòu)的菌劑。日本琉球大學(xué)比嘉照夫教授1983年研制的EM(有效微生物群)技術(shù),是采用獨(dú)特工藝,將經(jīng)過仔細(xì)篩選的好氧和厭氧性有益微生物,以適當(dāng)比例混合培養(yǎng)發(fā)酵制成微生物活菌制劑,已經(jīng)被多國廣泛用于種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及環(huán)境凈化。

進(jìn)口菌劑種類多、針對性強(qiáng)、效果好,但價格較高。國內(nèi)許多環(huán)保菌劑企業(yè)的產(chǎn)品為EM菌劑仿制品或由多種功能菌復(fù)配而成的菌劑,針對性不強(qiáng);國內(nèi)高校科研機(jī)構(gòu)的研究較深入,也有一些自主產(chǎn)品,但研發(fā)成果與生產(chǎn)相脫離,能大規(guī)模推廣應(yīng)用的不多,能出口的更是寥寥無幾。

警惕微生物發(fā)生變異

不過,微生物易隨環(huán)境的改變而發(fā)生變異,在環(huán)境中應(yīng)用的同時存在較大不確定性和潛在風(fēng)險。

微生物體積小、面積大;吸收多、轉(zhuǎn)化快;生長旺、繁殖快;適應(yīng)強(qiáng)、變異快;分布廣、種類多。根據(jù)這些特點,菌劑使用必須高度注意環(huán)境安全,警惕其代謝產(chǎn)物對環(huán)境生態(tài)的影響。劉志恒強(qiáng)調(diào),很多降解特性很強(qiáng)的菌株屬于基因工程構(gòu)建的工程菌,目前雖未有發(fā)生安全事故的報道,但其安全性及釋放到環(huán)境中對生態(tài)的影響,必須經(jīng)過生物安全檢驗。隨著基因工程菌種越來越多,對環(huán)境的現(xiàn)時影響、滯后影響要持續(xù)關(guān)注。

微生物具有轉(zhuǎn)化快、繁殖快、適應(yīng)性強(qiáng)、變異快等特點,所以使用菌劑必須高度注意環(huán)境安全,警惕其代謝產(chǎn)物對環(huán)境的影響。

日本琉球大學(xué)教授比嘉照夫是“有效微生物群”(EM)技術(shù)的發(fā)明者,他將自己的研究和應(yīng)用成果撰寫成《拯救地球大變革》一書,提出要“凈化一切污染”、讓地球青春永駐。

基因工程菌將多種微生物的降解性基因從細(xì)胞中分離出來,組裝到一個細(xì)胞中,可以集多種降解功能于一身,同時降解多種污染物,但其釋放到環(huán)境中的影響得持續(xù)關(guān)注。

如果海洋上發(fā)生原油泄漏污染,物理方式是先用圍欄將石油圍住,阻止擴(kuò)散,再吸附回收,但成本較高.

- 上一篇:生態(tài)養(yǎng)鴨鵝有牧草為伴,生態(tài)效益更佳 [2016-08-11]

- 下一篇:生物制劑作為飼料添加劑應(yīng)用的研究進(jìn)展 [2016-08-11]