傳統豬場糞污治理困境與微生物雙池技術創新實踐 —— 廣西助農生態養殖示范基地案例解析

一、傳統沖水豬舍的多重治理困境

在現代畜牧業發展進程中,傳統沖水豬舍的糞污處理模式已成為行業可持續發展的主要瓶頸。其核心問題集中體現在以下三個層面:

(一)環境污染負荷激增

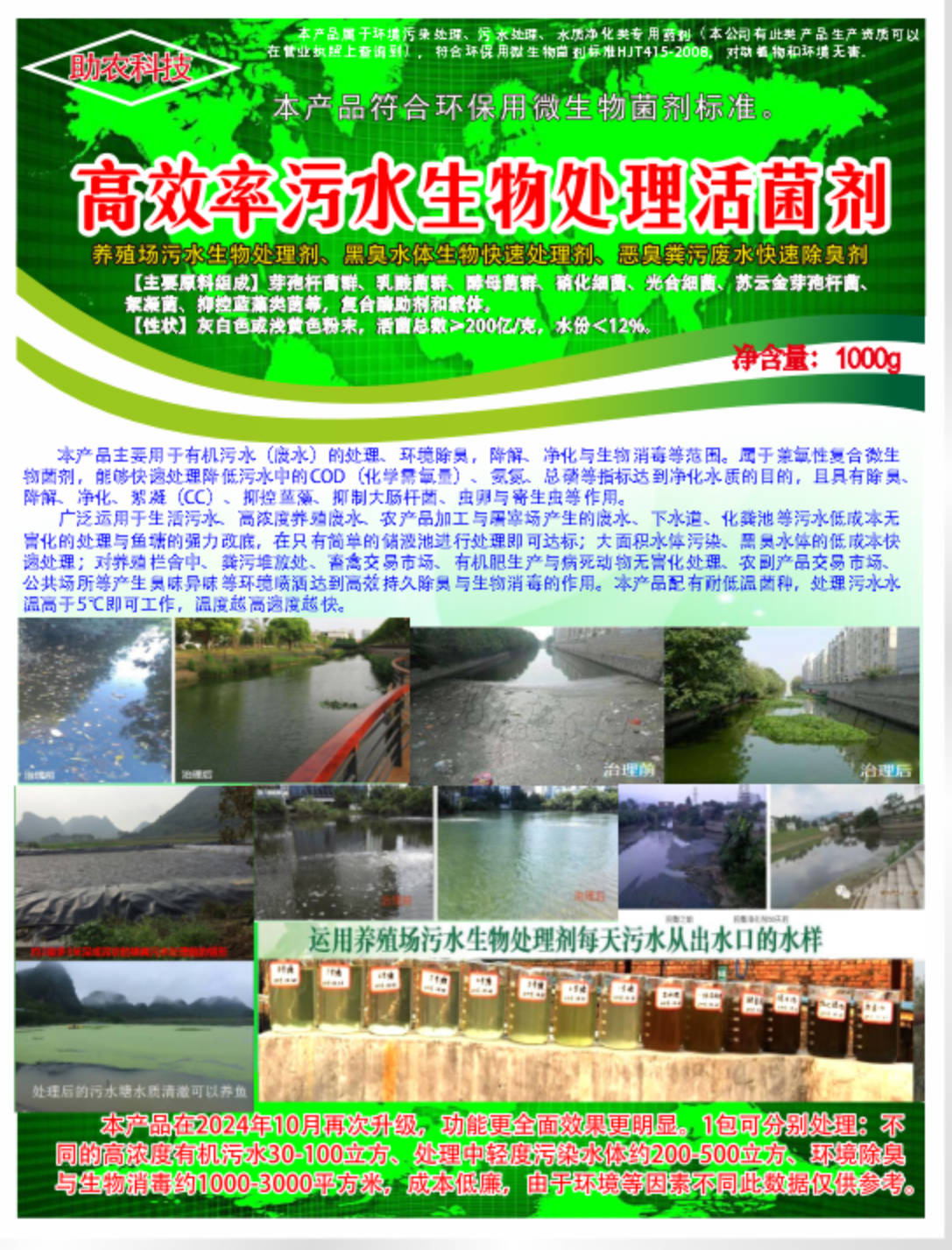

傳統處理方式將豬糞尿與大量沖洗水混合后直接排放,每噸糞污含水量高達 85%-90%。據測算,一個存欄 500 頭的豬場日排放糞污約 20 噸,年排放總量超 7000 噸,其中含氮約 12 噸、磷約 3 噸。未經處理的污水中,COD(化學需氧量)濃度可達 8000-15000mg/L,遠超國家農田灌溉水質標準(≤200mg/L)。這些污水流入水體后,會使藻類爆發式生長,導致溶解氧驟降,造成魚類等水生生物死亡;滲入地下則會使硝酸鹽含量超標,威脅飲用水安全。

(二)養殖效益持續受損

潮濕環境為細菌(如大腸桿菌、沙門氏菌)、病毒(如非洲豬瘟病毒)和寄生蟲(如蛔蟲卵)提供了理想的滋生場所。研究表明,傳統豬舍內細菌總數可達 10^6-10^8 CFU/m3,是微生物雙池技術改造后豬舍的 100-1000 倍。這直接導致豬群發病率提高 15%-25%,料肉比增加 0.2-0.5,每頭豬養殖成本上升 80-120 元。同時,環保整改壓力使養殖場面臨停工風險,部分地區因糞污問題被關停的豬場占比已達 10%-15%。

(三)資源浪費矛盾突出

傳統模式下,糞污中含有的氮、磷、鉀等養分未能有效利用。以年出欄 1 萬頭豬場為例,每年浪費的氮相當于 30 噸尿素,磷相當于 15 噸過磷酸鈣,鉀相當于 20 噸硫酸鉀,總價值超 20 萬元。同時,每噸糞污處理需消耗 5-8 立方米水資源,僅水費支出每年就達 3-5 萬元。

二、微生物雙池技術的核心原理與系統設計

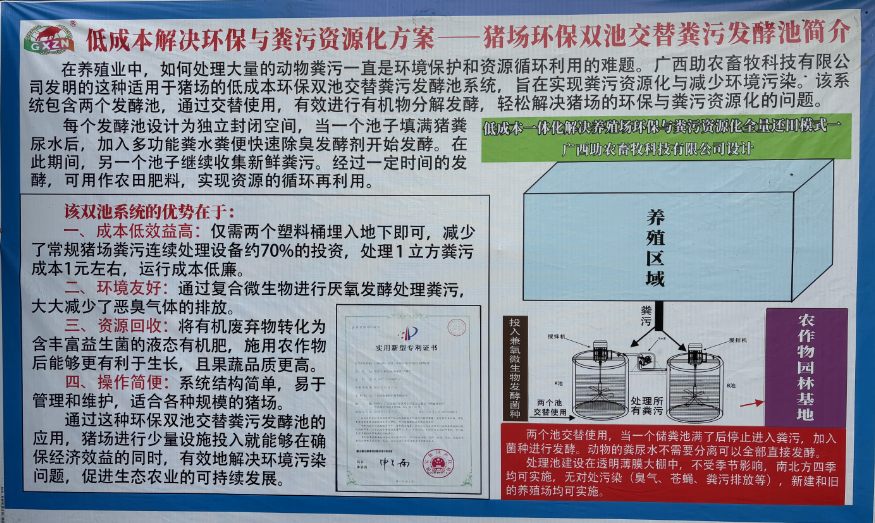

廣西助農生態養殖示范基地研發的微生物雙池技術,通過 “雙池交替 + 微生物發酵 + 資源循環” 的創新模式,實現了糞污處理的革命性突破。

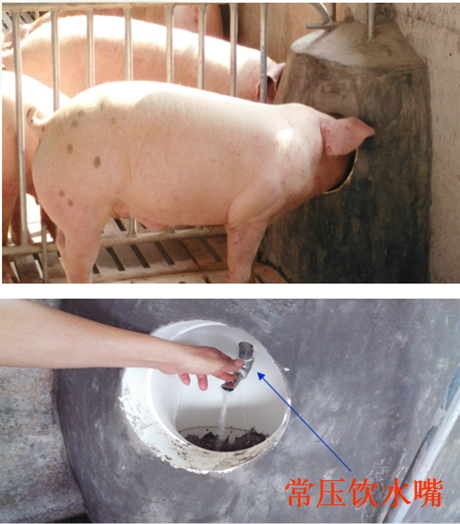

(一)雙池系統的構建標準

(二)微生物發酵的技術要點

(三)糞污資源化利用路徑

三、示范基地的應用成效與經濟分析

廣西助農生態養殖示范基地應用該技術后,取得了顯著的生態、經濟和社會效益。

(一)環境指標顯著改善

(二)經濟效益大幅提升

(三)循環模式創新突破

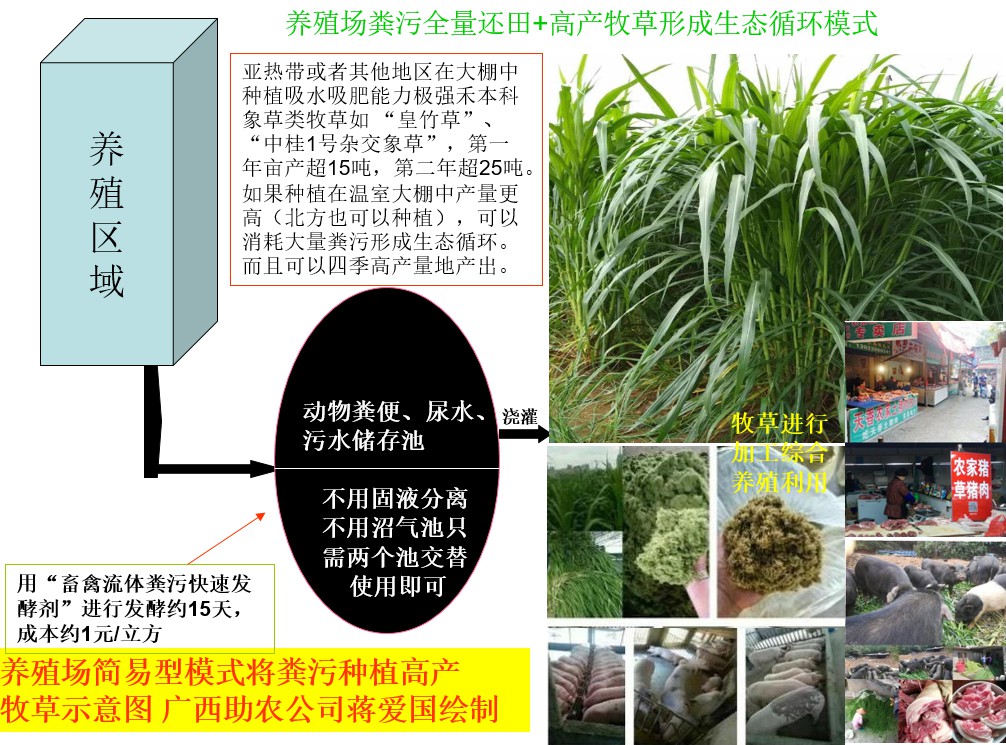

基地構建了 “養殖 - 糞污處理 - 牧草種植 - 飼料加工” 的閉環生態系統。具體流程為:豬糞污經雙池發酵后成為牧草肥料,牧草通過超細粉碎機粉碎后直接飼喂或發酵成飼料,形成 “糞污→有機肥→牧草→飼料→養殖” 的循環鏈條。該模式使飼料成本降低 15%-20%,養殖廢棄物綜合利用率達 100%,實現了 “零排放” 目標。

微生物雙池技術以其低成本、高效率、零排放的顯著優勢,為傳統豬場的環保升級提供了可行路徑。廣西助農的實踐表明,該技術不僅能破解糞污治理難題,更能通過生態循環創造新的經濟增長點。隨著政策支持力度加大和技術推廣深化,這一創新模式有望成為我國畜牧業綠色轉型的核心支撐技術,引領行業向 “環境友好、資源節約、效益顯著” 的現代生態養殖邁進。

- 上一篇:低成本速效轉化牛尿為液態肥,處理成本低至每立方2元,告別臭味與有害菌! [2025-05-15]

- 下一篇:【視頻】用“廉價飼料低成本養殖畜禽強化發酵營養寶”拌發酵牧草粉水料喂豬 [2025-05-15]